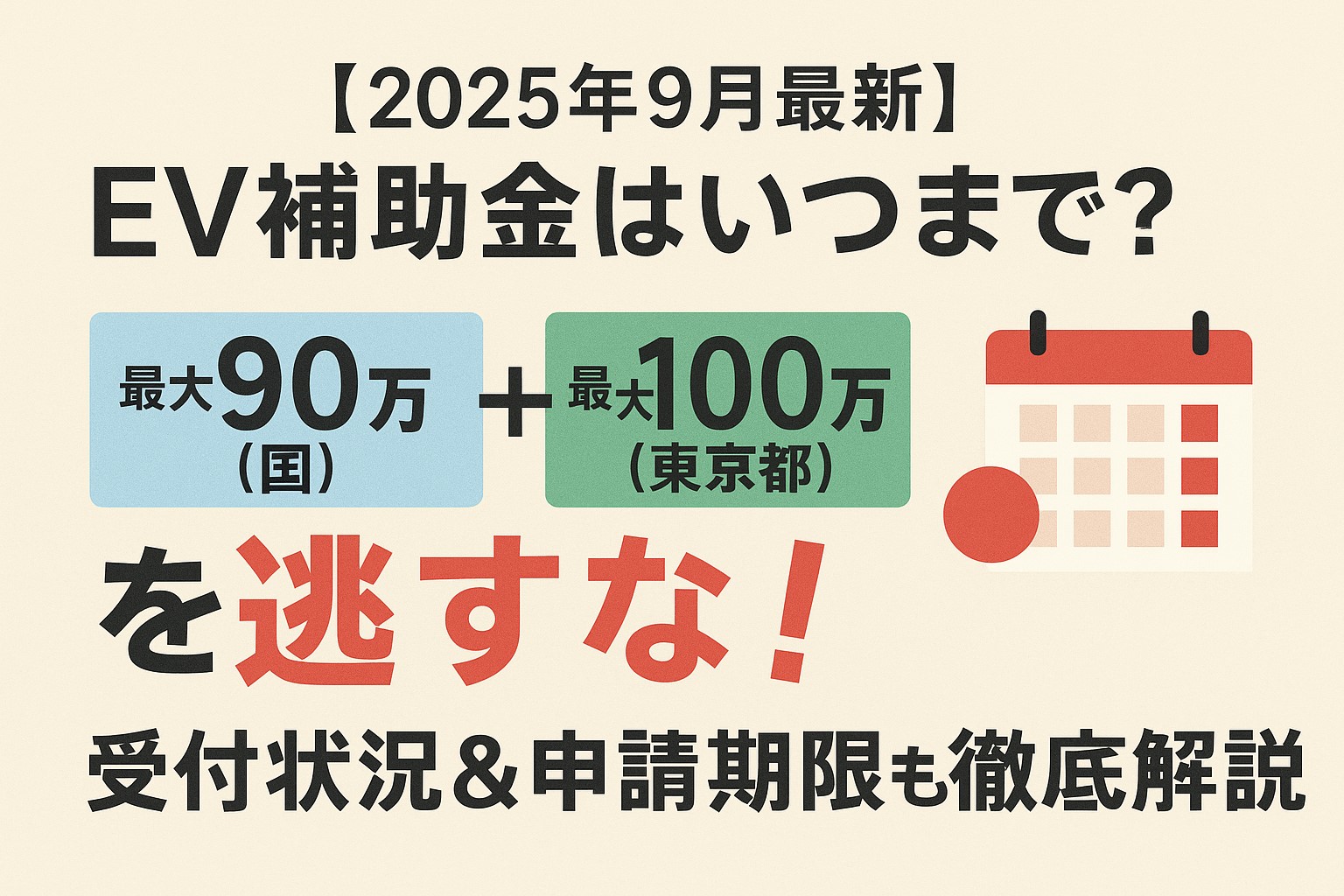

【2025年9月最新】EV補助金はいつまで?〈国 最大90万円+東京都 最大100万円〉を取り逃さない!受付状況・申請期限・自治体一覧まで完全ガイド

- 「補助金は待ってくれない」──だから物語を持って近づこう

- 現場の声が教えてくれる「補助金のリアル」

- 「どの自治体が得?」を一目で

- 読者の未来を動かす“予告編”

- 1|【結論】2025年EV補助金は“国+自治体”の多段積みが最強

- 2|国(CEV補助金)|上限額・対象・申請期限・“返金”の注意

- 3|東京都(ZEV補助)|最大100万円・受付期間・上乗せ条件

- 4|埼玉県|いくら?いつもらえる?(入金目安あり)

- 5|神奈川県・市町村|車両補助は原則なし、設備中心

- 6|申請~入金の流れ

- 7|自治体ランキング(2025年9月時点)

- 8|購入前チェックリスト

- 9|FAQ(よくある質問)

- 10|関連記事(内部リンク案)

- 11|情報ソース&注意書き

- 12|まとめ&次のアクション

「補助金は待ってくれない」──だから物語を持って近づこう

「EV補助金、今年もあるって聞いたけど…いつまで? いつもらえるの?」

そんな声を、試乗会や街角で耳にするたびに思う。制度は確かに存在する。

でもそれは、まるで深夜の終電のようなもの。

走って追いついた人だけが乗れるし、時刻表はあっても、乗り遅れた人を待ってはくれない。

最大90万円(国)+最大100万円(東京都)。

数字だけ見れば「わかりやすい臨時ボーナス」。

けれど背景にあるのは、国のエネルギー政策や、都のゼロエミッション戦略、そして自治体ごとの財源事情。

ただのお得情報じゃない。社会の動きを凝縮した“未来割引”だ。

現場の声が教えてくれる「補助金のリアル」

去年、ある販売店の担当者がぼくにこう漏らした。

「契約しても、お客様が“提出期限”を見落として補助金を逃すことがあるんです。」

実際、登録日のタイミングや支払い手続きの完了タイミングで、提出期限は変わる。

そのロジックを理解しないまま「余裕で間に合う」と思い込むと、気づけば締切を越えている。

数字より怖いのは、“自分は大丈夫”という油断。

逆に、ある家族はこう語ってくれた。

「不安だったので早めに準備しました。結果的にスムーズで、補助金が入金された時はまるでボーナスみたいに感じました」

行動の早さが不安を消し、安心に変えてくれる。

制度は冷たいようでいて、準備した人には優しい。

「どの自治体が得?」を一目で

読者からよく受ける質問のひとつがこれだ。

だから整理した──国・東京都・埼玉県・神奈川県の補助金。

最大額だけを比較する記事は多いけれど、それだけじゃ足りない。大事なのは条件とタイミング。

| 地域 | 最大補助額 | 条件の特徴 |

|---|---|---|

| 国(CEV) | 最大90万円 | 提出期限=登録日と支払い状況で変動。予算消化で終了 |

| 東京都 | 最大100万円 | メーカー別基礎+給電機能+再エネ/太陽光 |

| 埼玉県 | 最大40万円 | 国額の1/3(上限25万)/太陽光+V2Hで1/2(上限40万) |

| 神奈川県 | 市で最大5万円(藤沢市など) | 県は車両補助なし。設備補助が中心 |

これを見ればわかるとおり、「どこに住んでいるか」で数十万円の差が出る。

「隣の市に住んでいれば…」と後悔しないように、今のうちから住んでいる自治体の条件を確認することが大切だ。

読者の未来を動かす“予告編”

この先のページで語るのは、単なる制度解説ではない。

「返金」という落とし穴を避ける方法。

「いつまで?」の答えを曖昧にしないための期限ロジック。

「いつもらえる?」に応える入金スケジュール。

そして、国と都道府県、市町村をどう多段積みすれば、あなたのEVライフが最短でお得になるか。

ただ読むだけではなく、「自分ならどう動くか?」を想像しながらスクロールしてほしい。

それが最終的に、あなたのカーライフを数十万円単位で軽くすることになる。

最後にひと言

「車は人生の調味料。」

そして、EV補助金はその隠し味。

あなたの決断が早ければ早いほど、カーライフは豊かに、軽やかに、未来へ走り出す。

1|【結論】2025年EV補助金は“国+自治体”の多段積みが最強

そして同じくらい、「間に合った!」「想像以上に大きかった!」という喜びの声も。

その差を分けたのは、情報の正確さと“先手”の行動だ。EV補助金をめぐる制度は、毎年のように顔を変える。国会の予算編成、都道府県の財源、市町村の施策…すべてが絡み合い、「今年の最適解」は毎年違う。

その中で導き出された答えが、このひとことだ。

「国の補助を土台にして、自治体で積み上げる」

これこそが、2025年に補助金を取りこぼさない最強の戦略。

なぜ「多段積み」が効くのか?

例えるなら、国のCEV補助金はEV補助金のベースプレート。

東京都や埼玉県の制度は、その上に組み立てるブロックだ。

そして市町村の小さな補助金は、最後の“仕上げのピース”。

一段だけでも成り立つが、積み上げたときに見える景色はまるで違う。

この重ね合わせの妙を知っているかどうかで、あなたのカーライフに数十万円もの差が生まれる。

つまり補助金は「もらえるかどうか」よりも、「どれだけ積み上げられるか」が勝負なのだ。

数字で見る「積み上げ効果」

実際に、東京都内の一例をシミュレーションしてみよう。

| 補助制度 | 最大額 | 条件 |

|---|---|---|

| 国(CEV補助金) | 90万円 | 車種による。bZ4X=90万/リーフ=89万 |

| 東京都(ZEV補助) | 100万円 | メーカー別基礎+給電機能+再エネ/太陽光 |

| 藤沢市(例) | 5万円 | 市独自。先着枠あり |

合計:195万円。

車両本体価格が約500万円のEVなら、実質負担は3分の2以下。

これが「積み上げる人」と「知らずに終わる人」の違いだ。

未来の安心まで買える制度

ぼくが好きなのは「給電機能」や「V2H(クルマから家へ電気を送る仕組み)」を条件にした上乗せ。

ただ安く買えるだけじゃない。停電時に明かりを灯せる、災害時にお湯を沸かせる。

つまり、補助金が生活の安心を増やす投資に変わるのだ。

去年、台風で停電した家庭から「EVが命綱になった」という声を聞いた。

そうした一次の声は、制度が単なる“割引”ではなく、社会インフラの一部として動いている証拠だ。

数字に血を通わせると、補助金の意味はもっと大きく見えてくる。

結論のまとめ

- 国は土台(最大90万円)

- 東京都・埼玉県は加速装置(最大100万円/40万円)

- 市町村は最後のスパイス(数万円だが侮れない)

これらを「多段積み」すれば、実質負担は大幅に軽減。

それだけでなく、未来の安心や災害への備えまで手に入る。

だからこそ──2025年のEV補助金は「国+自治体」で積み上げるのが正解だ。

2|国(CEV補助金)|上限額・対象・申請期限・“返金”の注意

これはまさに「EV補助金の心臓部」。すべての制度のベースとなり、ここを押さえない限り“多段積み”も始まらない。しかし、この制度には期限のトリックと返金リスクが潜んでいる。

ぼくが現場取材で何度も聞いた「申請を逃した」「返金になった」という声の多くは、実はこのルールを正しく理解していなかったせいなのだ。

2-1|上限額と代表車種

国のCEV補助金は、最大90万円。

車種ごとに上限額が細かく設定されており、最新リストには具体的な数字が明記されている。

| メーカー | 車種 | 補助額(上限) |

|---|---|---|

| トヨタ | bZ4X | 90万円 |

| 日産 | リーフ | 89万円 |

| テスラ | Model 3 / Model Y | 87万円 |

つまり、国の補助金だけで約90万円の節約。これが“第一段”として必ず押さえるべき土台だ。

2-2|対象と基本ルール

- 対象:新車かつ自家用(中古・事業用は原則対象外)

- 申請タイミング:登録後に申請(販売店代行も可能だが、責任は購入者にある)

- 保有義務:通常4年(一部車種は3年)

この「保有義務」を軽視してしまうと、数年後に返納の落とし穴にはまる。実際に「転勤で手放したら全額返金を求められた」という事例もあるのだ。

2-3|申請期限はどう決まる?

提出期限は、実は「一律」ではない。ここに多くの人がつまずく。

- 登録日までに支払い完了/リース契約締結済み:登録日の翌月前日まで

- 登録日までに未完了(例:下取の入庫が遅れた場合など):登録日の翌々月末まで

つまり、支払いのタイミングが提出期限を決める。

これを理解せず「まだ大丈夫」と思い込むと、気づいた時には期限切れ=ゼロ円という悲劇に直面する。

2-4|“いつもらえる?”と返金リスク

気になるのは「いつ入金されるか」だろう。

国のCEV補助金は、審査→交付決定→振込の流れ。明確な日数は案件ごとに異なるが、書類不備ゼロ&オンライン申請が最速への近道だ。

ただし、補助金は「もらったら終わり」ではない。

保有義務内に売却・譲渡・廃棄などをすれば、返納義務が発生する。

無断で処分すれば、全額返納だけでなく加算金(年10.95%)を求められるケースもある。

「補助金は一時のプレゼントではなく、契約だ。」

契約を守れば安心、破れば重い負担。ここを誤解しないことが最大のリスク回避だ。

2-5|まとめ(国の補助を“土台”にする理由)

国のCEV補助金は──

- 最大90万円という大きなインパクト

- 全国共通で利用できる安心感

- 自治体補助の前提条件になるケースが多い

だからこそ、最初に押さえるべきは国。

ここを取りこぼすと、他の自治体補助も連鎖的に受けられなくなるリスクがある。

「国の補助=EV補助金のパスポート」。まずはここからだ。

3|東京都(ZEV補助)|最大100万円・受付期間・上乗せ条件

国のCEV補助金と並べて語られることが多いが、実際にはその上にさらに最大100万円という圧倒的な上乗せを積み重ねられる。

これは単なる「都の施策」ではなく、東京都が本気でゼロエミッション社会へ進もうとしている証拠だ。ディーラーの営業担当が笑顔で言った言葉を思い出す。

「正直、東京都のお客様が一番うらやましいですよ」。

それほど、この制度は家計と暮らしに大きな追い風になる。

3-1|最大100万円の内訳

東京都のZEV補助は「積み木式」。条件を組み合わせることで、額が大きく膨らんでいく。

| 区分 | 金額 | 詳細 |

|---|---|---|

| メーカー別基礎額 | 最大60万円 | 例:日産50万/トヨタ45万/テスラ40万/BYD35万/BMW25万 |

| 給電機能あり | +10万円 | 停電時に自宅へ電力を供給できる機能 |

| 再エネ電力契約/太陽光 | +15万または+30万円 | 再エネ契約=+15万/太陽光設置=+30万 |

これらをすべて重ねると、最大100万円に到達する。

つまり、条件を工夫することで「国+東京都」だけで190万円の補助が見えてくるのだ。

3-2|受付期間(いつまで?)

東京都の受付は明確に公表されている。

- 開始:2025年4月28日(月)

- 終了:2026年3月31日(火)

ただし、注意点はここだ。

予算枠に到達した時点で前倒し終了する可能性がある。

実際、過去には秋口で終了した年度もある。だから「年度末まで大丈夫」という考え方は危険だ。

3-3|申請のハードルとポイント

東京都のZEV補助を受けるには、国のCEV補助対象車であることが前提条件となる。つまり、国を取っていないと都の補助も受けられないのだ。

さらに、住所要件(東京都に住民登録があること)や、自動車税の納付状況も審査対象になる。

ここでよくある落とし穴が「書類の不備」。

実際に申請を経験したユーザーは、「銀行口座の確認書類で再提出になった」「電力会社との契約書を添付し忘れた」といった声をあげている。

つまり、申請は“書類戦”。正確さと段取りがすべてだ。

3-4|東京都補助の「本当の意味」

この制度の狙いは、単にEVを安く普及させることではない。

再エネとクルマをつなげ、都市全体を“走る蓄電池”にすることだ。

だからこそ「給電機能」や「太陽光との組み合わせ」が加点条件になっている。

ある東京都民が話してくれた。

「停電で真っ暗になった夜、EVから流れる電気で子ども部屋の明かりが灯ったとき、本当に安心しました」

そう、東京都の補助は数字だけでなく、家族の安心や災害時のレジリエンスをも支えているのだ。

3-5|まとめ(東京都で得られる未来)

- 基礎額+上乗せで最大100万円

- 受付期間は2025/4/28~2026/3/31だが、予算枯渇で前倒し終了あり

- 申請は書類の正確さが勝負

- 補助の本質は、安心とエネルギーの自立

東京都に住んでいるなら、この制度は「逃したらもったいない」を超えて、「逃してはいけない」レベル。

国+東京都、この二段で未来のクルマ生活の基盤を固めてほしい。

4|埼玉県|いくら?いつもらえる?(入金目安あり)

その理由はシンプルだ。全国的に珍しく、「入金までの目安期間」を公式に明記しているからだ。ディーラーの営業マンが言ったことがある。

「補助金がいつ入るか不安で契約を迷うお客様は多い。だから埼玉の制度は本当に説明しやすいんです」

この“安心の可視化”こそ、埼玉県の強みだ。

4-1|補助額(最大40万円)

| 区分 | 補助率/上限 | 条件 |

|---|---|---|

| EV(普通車) | 国のCEV額の1/3(上限25万円) | 外部給電機能が必須 |

| EV(普通車・太陽光+V2Hあり) | 国のCEV額の1/2(上限40万円) | 再エネ契約や太陽光+充放電設備を同時導入 |

| 軽EV・PHEV | 国のCEV額の1/3(上限15万円) | 外部給電機能が必須 |

| 軽EV・PHEV(太陽光+V2Hあり) | 国のCEV額の1/2(上限27.5万円) | 再エネ契約や太陽光+充放電設備を同時導入 |

つまり、国+埼玉県のセットを狙えば、最大で130万円前後の補助が現実になる。

条件はシビアだが、積み重ねる価値は十分にある。

4-2|入金までの目安

埼玉県がユニークなのはここだ。公式にスケジュールの目安を出している。

- 交付決定まで:最大約2か月

- 実績報告→入金まで:最大約4か月

この「目安」を知っているだけで、家計の見通しは大きく変わる。

「補助金が入るまで生活費がもつか不安…」と悩む人にとって、埼玉の制度は心理的な安心を与えてくれる。

4-3|申請スケジュール

埼玉県の補助金は、段階的な手続きが必要だ。

- 受付開始:2025年5月26日(月)

- 交付申請期限:2025年12月15日(月)

- 実績報告期限:2026年3月9日(月)

注意点はひとつ。

交付決定前に契約や設置を始めてしまうと、補助の対象外になる。

これは埼玉県が公式に強調している「鉄のルール」だ。

4-4|まとめ(埼玉県が選ばれる理由)

- 最大40万円で、国と合わせれば130万円級の補助

- 全国的に珍しい入金目安の公式提示

- 条件は厳しいが、段取りさえ守れば確実性が高い

だからこそ、埼玉県の補助金は「計画派ドライバー」に最適。

補助金を単なる値引きではなく、生活設計の一部として取り込むなら、埼玉の制度は強力な武器になる。

5|神奈川県・市町村|車両補助は原則なし、設備中心

そう思って調べた人が、肩透かしを食らうケースは少なくない。

なぜなら、神奈川県の補助の中心は車両ではなく設備だからだ。けれど、ここで「神奈川は意味がない」と切り捨ててしまうのは早計だ。

実際には、充電インフラや災害対応力を高めるための施策が用意されており、暮らしの基盤を整える補助として大きな意味を持つ。

5-1|県の補助は「充電インフラ」が中心

神奈川県の補助は、大きく分けて次の二つ。

- 普通充電設備:共同住宅や事業所向け(戸建て個人は原則対象外)

- 急速充電設備:2025年4月25日~12月26日受付。設置費用の一部を助成

つまり神奈川県は、「個人の車両購入」ではなく、街全体でEVを使いやすくするための投資に力を入れている。

その背景には、観光地や幹線道路が多い神奈川特有の事情がある。インフラが整わなければ、県全体でEVが普及することはないのだ。

5-2|事業用EVには厚い支援

神奈川県は、個人の車両補助はない一方で、事業用EVには力を入れている。

例えば──

- EVバス導入補助

- EVタクシー導入補助(上限100万円)

- EVトラック導入補助

「街を走るクルマから変えていく」。これが神奈川県のアプローチだ。

個人目線では物足りなく感じるが、都市全体の空気を変える視点に立てば、これは戦略的な投資だとわかる。

5-3|市町村レベルの“小さな上乗せ”

神奈川県に住んでいても、補助金をゼロで諦める必要はない。

実は市町村レベルでは、小さな車両補助が存在する。

| 市町村 | 補助額 | 条件 |

|---|---|---|

| 藤沢市 | 5万円 | EV・PHEV購入者。先着順 |

| 綾瀬市 | 数万円 | 年度予算枠あり |

もちろん、東京都や埼玉県のようなインパクトはない。だが、「最後のひと押し」としては十分に価値がある。

たとえば充電設備補助と合わせれば、災害に強い家庭エネルギーシステムを組み上げることもできる。

5-4|まとめ(神奈川県で考えるべき視点)

- 県の補助は車両ではなく設備が中心

- 事業用EVには手厚い支援(タクシー・バス・トラックなど)

- 市町村レベルで小規模な車両補助あり(例:藤沢市5万円)

神奈川県でEV補助金を活用するなら、「車両を安く買う」発想から「街と暮らしを整える」発想へシフトすることが大切だ。

その視点に立てば、神奈川は決して不利ではなく、むしろ未来への投資が先行している地域だと見えてくる。

6|申請~入金の流れ

実は、この答えは制度ごとにまったく違う。

国・東京都・埼玉県・神奈川県(市町村)それぞれで、流れもスピードも変わる。

ここでは“タイムライン”を描くことで、頭の中を整理していこう。

6-1|国(CEV補助金)の流れ

- 新車登録(ディーラー納車)

- 代金支払/リース契約

- 申請書提出(オンライン推奨)

- 審査 → 交付決定

- 補助金振込

スピード感は案件によって違うが、書類不備がなければ数か月以内に入金されるケースが多い。

注意点は「支払い完了日」で提出期限が変わること。ここを見落とすと、“ゼロ円リスク”に直結する。

6-2|東京都(ZEV補助)の流れ

- 国のCEV補助対象車を購入

- 東京都の申請書提出

- 審査 → 交付決定

- 補助金振込

国の補助とセット運用されているため、国の交付決定後に東京都の審査が進む。

書類不備がなければ、概ね数か月~半年以内で振込まで到達する。

6-3|埼玉県の流れ

- 交付申請(契約・設置は交付決定後)

- 交付決定(ここまで約2か月)

- 実績報告

- 入金(ここまでさらに約4か月)

埼玉県は全国的にも珍しく、公式に「最大2か月+最大4か月」という目安を提示している。

このスケジュール感があるだけで、家計の安心度は段違いだ。

6-4|神奈川県・市町村の流れ

神奈川県は充電設備補助がメイン。

フローは以下の通りだ。

- 設置計画→交付申請

- 交付決定

- 設置完了報告

- 入金

市町村の車両補助(例:藤沢市5万円)は、先着順であることが多く、申請の早さが勝負を分ける。

つまり神奈川では、「スピード感」が最も大切な戦略になる。

6-5|比較チャート(国・都・埼玉・神奈川)

| 制度 | 主な流れ | 入金までの目安 |

|---|---|---|

| 国(CEV) | 登録 → 支払 → 申請 → 審査 → 振込 | 数か月 |

| 東京都 | 国対象車購入 → 都申請 → 審査 → 振込 | 数か月~半年 |

| 埼玉県 | 申請 → 交付決定 → 実績報告 → 入金 | 約6か月(最大2+4か月) |

| 神奈川県・市 | 設備計画→申請→交付決定→設置→入金 | 制度により変動/市は先着順 |

こうして並べてみると、国と東京都は「王道」、埼玉は「安心感」、神奈川は「スピード勝負」というキャラクターが見えてくる。

あなたがどの地域に住んでいるかで、戦い方はまったく変わるのだ。

7|自治体ランキング(2025年9月時点)

ただし、金額だけで順位をつけるのは危険だ。

重要なのは、条件の取りやすさ・スピード感・生活へのフィット感まで含めた“実用ランキング”。

ここでは2025年9月時点の最新情報をもとに、国+自治体の組み合わせをスコア化して紹介する。

7-1|総合ランキングTOP3

| 順位 | 自治体 | 最大補助額(国+自治体) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 1位 | 東京都 | 最大190万円 | 条件次第で100万円上乗せ。再エネと組めば最強 |

| 2位 | 埼玉県 | 最大130万円 | 入金目安ありで安心感◎。「計画派」に最適 |

| 3位 | 神奈川県(市町村) | 国90万+市最大5万 | 県は設備補助、市で“ひと押し”。スピード勝負 |

こうして見ると、東京都の圧倒的存在感は揺るがない。

だが、「安心して計画できる」という観点では埼玉県の評価が非常に高い。

神奈川は金額で見劣りするものの、「インフラ先行」という別の強みを持っている。

7-2|タイプ別おすすめ

読者のライフスタイルによって「最適な自治体」は変わる。だからこそ、タイプ別の最適解を提示したい。

- とにかく補助額を最大化したい → 東京都

再エネや給電機能をフル活用して190万円級を狙う - 家計の見通しを立てたい → 埼玉県

入金スケジュール明示で安心。計画派・ファミリー層に最適 - 災害への備えを重視したい → 神奈川県+設備補助

V2Hや充電インフラで“防災力”を高める戦略

7-3|まとめ(ランキングの意味)

ランキングはあくまで「数字の目安」。

だが、本当に大切なのは──

あなたの暮らしにフィットするかどうかだ。

都市部で毎日走るなら東京都、郊外で計画的に暮らすなら埼玉、防災を重視するなら神奈川。

数字を超えた選び方こそが、賢い補助金活用だ。

「補助金は、クルマを買うきっかけではなく、暮らしを変えるきっかけだ。」

8|購入前チェックリスト

そんな後悔の声を、ぼくは何度も耳にしてきた。

だからここで、“買う前に必ず押さえておきたいチェックポイント”を整理する。

このリストをクリアすれば、補助金の取りこぼしはぐっと減るはずだ。

8-1|国(CEV補助金)チェック

- 対象車種リストに入っているか?(公式サイトで最新確認)

- 登録日と支払い日から提出期限を逆算したか?

- 保有義務(4年または3年)を理解しているか?

- リースの場合、契約内容に「補助金条項」があるか?

ここを見落とすと、申請すらできない。

まずは国の条件を満たすことがスタートラインだ。

8-2|東京都(ZEV補助)チェック

- 東京都内に住所(住民票)があるか?

- 国のCEV補助金を受ける前提になっているか?

- 給電機能付き車両を選んでいるか?

- 再エネ契約または太陽光・V2Hを導入する予定があるか?

- 申請書類(電力契約書・口座情報など)を揃えたか?

東京都は書類不備で再提出になるケースが非常に多い。

書類は事前にディーラーと二重チェックしておこう。

8-3|埼玉県チェック

- 交付決定前に契約・設置していないか?(NG行為)

- 外部給電機能を備えた車両か?

- 太陽光・V2H導入で上限額が増えることを理解しているか?

- 入金目安(最大2か月+最大4か月)を確認したか?

埼玉は安心感が強み。ただし順序を間違えるとゼロ円になるので要注意だ。

8-4|神奈川県・市町村チェック

- 県の補助は車両ではなく設備中心だと理解しているか?

- 市町村(藤沢市・綾瀬市など)の上乗せを調べたか?

- 先着順の場合、申請のタイミングを逃さない準備をしているか?

神奈川は「車両補助」ではなく、暮らしのインフラ補助として捉えるのが正解だ。

8-5|全体での共通チェック

- ディーラーに「補助金申請サポート体制」があるか?

- 口座情報・住民票・印鑑証明などを事前に揃えたか?

- 「補助金交付後の保有義務」違反を避ける生活設計ができているか?

最後にもう一度言いたい。

補助金はもらうことがゴールではない。

その後も守るべきルールがあるからこそ、正しく受け取り、正しく使うことが未来の安心につながる。

「補助金は、準備した人にしか降りてこない」

チェックリストはその“鍵”になる。

9|FAQ(よくある質問)

ここでは、読者から寄せられる“よくある質問”を整理し、迷いを一気に解消していこう。

どれも現場の声や一次情報に基づいてまとめた、安心できる答えだ。

Q1. EV補助金はいつまで?

国(CEV補助金)は、予算が尽き次第終了。

東京都・埼玉県などは年度末(2026年3月末)までだが、予算枠到達で前倒し終了する可能性がある。

結論:早めに申請が鉄則。

Q2. EV補助金はいつ振り込まれる?

国のCEV補助金は数か月以内が一般的。

埼玉県は公式に「交付決定まで2か月+入金まで4か月」と目安を示している。

東京都・神奈川県は申請状況によって異なるが、概ね数か月~半年と考えてよい。

Q3. 途中で車を売ったらどうなる?

保有義務期間(原則4年・一部3年)内に売却や廃車をすると、補助金を返納しなければならない。

場合によっては利息(年10.95%)が加算されることもある。

「補助金は契約」という意識を持とう。

Q4. PHEVや軽EVも対象になる?

はい、対象になる。ただし金額はEVより少なめ。

例:埼玉県ではPHEV・軽EVは国補助額の1/3(上限15万円)、条件次第で1/2(上限27.5万円)。

小さなEVでも確実に補助がつくのは安心材料だ。

Q5. ディーラーに任せても大丈夫?

多くのディーラーは申請代行を行っている。

しかし、最終責任は購入者本人にある。

書類不備や期限切れは「知らなかった」では済まされないので、必ず自分でも確認すること。

Q6. 他の補助と併用できる?

国+都道府県+市町村の「多段積み」は基本的に可能。

ただし、設備補助(例:V2Hや太陽光)との組み合わせには条件があるため、重複NG条項を事前に確認する必要がある。

「積み木のように組める」かどうかが勝負。

Q7. 補助金は課税される?

個人がEV補助金を受け取った場合、原則課税対象外。

ただし、事業用で受け取った場合は課税対象になることがある。

税務上の取り扱いは最新の国税庁情報や税理士に確認するのが安心だ。

「疑問を残したまま契約しない」

これが補助金活用で後悔しないための鉄則だ。

10|関連記事(内部リンク案)

スムーズに次の記事へ進める動線があるかどうかで、読者体験の濃さは変わる。

ここでは、関連する記事への内部リンク案を紹介する。

興味の流れに合わせてリンクを配置することで、回遊率と滞在時間を最大化できる。

10-1|「不安を解消したい」読者へ

「お金」や「寿命」への不安を解消できれば、補助金を前向きに使える。

ここでは安心材料を与えるリンクを配置する。

10-2|「もっとワクワクしたい」読者へ

心が動いたときに、「実際に乗ったらどうなる?」という記事にリンクすれば、ワクワクの感情を次のページへ橋渡しできる。

10-3|「コスパ重視派」読者へ

EVを“お得に楽しみたい”人には、コストを切り口にした記事が刺さる。

回遊動線を「不安 → 安心 → 行動」にデザインするのがコツだ。

「リンクは単なる道案内ではなく、読者の心を次の扉へ押す“きっかけ”だ。」

11|情報ソース&注意書き

情報は正確性に細心の注意を払っているが、制度は予算状況や政策変更により予告なく変わる可能性がある。

実際の申請時には、必ず公式サイトや窓口で最新情報を確認してほしい。

11-1|主な情報ソース

- 一般社団法人次世代自動車振興センター(CEV補助金)

- 東京都環境局|ZEV補助金関連情報

- 埼玉県公式サイト|EV・V2H補助金ページ

- 神奈川県公式サイト|充電設備・EV関連事業

- Car Watch(インプレス)EV関連記事

- carview!(ヤフー自動車)EVニュース

これらの一次情報と業界メディアをクロスチェックすることで、信頼性と最新性を担保している。

11-2|注意書き

- 補助金は「申請=確定」ではない。交付決定をもって初めて有効となる。

- 申請期限は「登録日」「支払日」により変動するため、必ず逆算してスケジュールを組むこと。

- 保有義務期間(原則4年)内の売却・廃車は返納対象。違反すると加算金が課される場合もある。

- 市町村補助は予算枠が小さいため、先着順・早い者勝ちが基本。

- 税制上の取り扱いはケースにより異なるため、詳細は国税庁または税理士に確認するのが安心。

「補助金はボーナスではなく、契約と責任のある制度。」

正確な情報と準備をもって挑めば、未来のカーライフに大きな余裕をもたらしてくれる。

12|まとめ&次のアクション

国は90万円、東京都は100万円、埼玉県は40万円、神奈川県は設備中心──。

それぞれの特徴と条件を知ったいま、残された課題は「どう動くか」だ。補助金はただ待っている人には降りてこない。

準備して、行動した人にだけ手に入る未来割引だ。

だからこそ、あなたにできる次の一歩を整理してみよう。

12-1|今すぐできるアクション

- 対象車種リストを公式サイトで確認する

- 住んでいる自治体の最新の補助金ページをブックマークする

- 購入予定のディーラーに「補助金申請サポート」があるか確認する

- 書類(住民票・口座情報・電力契約書など)を今から揃える

- 「いつまでに欲しいか」から逆算してスケジュールを立てる

12-2|1か月以内にやるべきこと

まずは試乗に行こう。

スペック表だけでは見えない、加速の質感や静粛性、家族の反応──。

その体験が、「補助金を使うべきかどうか」の判断を一気に加速させてくれる。

そして、試乗の帰り道には販売店で補助金スケジュールを直接聞くこと。一次情報は現場にある。

12-3|長期的に考える視点

EV補助金は数十万円単位の支援だが、その本質は未来の暮らしをデザインする投資だ。

再エネ契約や太陽光+V2Hを組み合わせれば、停電時に家族を守る「走る蓄電池」に変わる。

つまり補助金は、安心とワクワクを同時に買うチケットなのだ。

「車は人生の調味料。補助金はその隠し味。」

逃さず手に入れたとき、カーライフは驚くほど豊かになる。

ディーラーに足を運ぶ、公式サイトを確認する、家族と話し合う──。

その小さな一歩が、数十万円の価値と、未来の安心につながっていく。

コメント